「赦しと慈悲は人の為ならず。」

赦しや慈悲について、思考していたら、こんな表現を思いつきました。どうでしょう?(笑)

癒しと赦し、慈悲の本当の意味とは?自分を解放するための深遠なメッセージ

「赦し」や「慈悲」という言葉は、一般的には「人には優しくしましょう」「寛容でいましょう」という意味に受け取られがちです。

しかし、本当の意味は、もっと深く、自分自身の内面に関わるものということを、今日はお話ししたいと思います。

TREの産みの親であるデビッド・バーセリー博士の著書の中の「許しの目的は相手の責任を追及しないことではない。許すとは自分の成長を止めていた障害物を手放すこと」とう文章にインスパイアされてまとめてみました。

なぜ「赦し」が自分自身を救うのか?

人生において、誰かに裏切られたり、ひどい言葉を浴びせられたり、傷つけられた経験は、誰にでもあると思います。そうした体験をしたとき、怒りや憎しみが湧き上がるのは、ごく自然なこと。

しかし、その感情をずっと持ち続けたらどうなるでしょうか?

それは、まるで心の内側に澱が溜まっていくように、ワタシたちの心を蝕んでいきます。時間が経っても何度も思い出し、苦しくなり、前に進むことができなくなる――。それは、相手のせいではなく、自分の中に残ってしまった感情が、自分自身を縛りつけている状態です。

過去の感情が心に与える影響:怒りや憎しみのメカニズム

過去のネガティブな感情は、ワタシたちの心に深く根を下ろし、様々な悪影響を及ぼします。それは、精神的な苦痛だけでなく、時には身体的な不調にも繋がることもあります。

「赦す」は相手のためではない:自分を自由にするための行為

だからこそ、「赦す」という行為は、決して相手のためではなく、自分を楽に、自由に、するためにあります。言い方を変えると、自分の中の成長、未来への前進を妨げている小さなエゴのハタラキを終わらせるために、ワタシたちは赦すのです。

赦すことは、相手の行動を正当化することではありません。あくまで、自分の心の重荷を下ろすことなのです。

「赦すこと=負け」ではない:誤解を解く

とはいえ、「それができたら苦労しない」と思われる方も多いかもしれません。実際に、ワタシのヨガの生徒さんたちの中にも「わかってはいるけど、できません」とおっしゃる方も少なくはありません。

では、なぜワタシたちはその重荷を下ろすことができないのでしょうか?

まずは、「赦すこと=負けること」だという思い込みです。「相手に良い思いをさせるのは嫌だ」といった抵抗を感じる方もいるかもしれません。あんなひどいことをされたのに、なぜ私の方が赦さなきゃならないのか。赦すことで、自分が泣き寝入りするように感じてしまうのです。

しかし、赦すことは、相手に屈することでも、自分の感情を無視することでもありません。自分自身の心の平和を取り戻すための、主体的な選択なのです。

怒りや恨みが心の支えになる?無意識の防衛反応

時には、怒りや恨みそのものが、自分を保つための“支え”になっている場合もあります。過去に傷ついた心が、「もう二度と同じ目に遭わないように」と、自らを守るために怒りを手放さないという防衛反応として無意識に働かせているのです。

「癒される価値がない」という自己否定:心の奥底にあるブロック

さらに、これはなかなか自分では氣づきにくいのですが、心の深いところで「癒される価値が自分にあるとは思えない」と、自己否定や罪悪感がある場合もあります。誰かにひどく傷つけられたとき、自分にも悪いところがあったのではないかと自分を責めてしまい、「ワタシは幸せになってはいけない」「ワタシは幸せになれない」と無力感を抱えてしまうこともあるからです。

ワタシたちが「手放せない」理由:感情の扱い方を学んでいない

もっといえば、ずっと前からお伝えしていることなのですが、ワタシたちは、感情との向き合い方、手放し方を学ぶ機会がほとんどありません。感情をどう感じ、どう処理すればいいのか分からないまま大人になってしまっているので、苦しんでいる人も多いと思います。

「赦せない」感情を手放すためのヒント:体からのアプローチ

多くの人が、心理学的、スピリチュアル的、またはより実践的な自己啓発的な様々なワークを探し求めているのは、ネガティブな感情を手放し、癒しされたいという強い願いがあるからだと思います。

ここで重要なのは、感情は私たちの体と深く結びついているということです。思考だけで感情を変えることは難しく、体からのアプローチが不可欠となります。

ヨガがもたらす変化:心と体のつながり

「在り方としてのヨガ」は、まさに体からをアプローチすることによって、心の状態を変化させることを提唱しています。(在り方としてのヨガの3本柱読んでね)

そしてその身体的アプローチの要となるのが神経状態を健やかにすることです。

自律神経を整える重要性:ヨガ、TRE、ipppn blade®の役割

ヨガは、思考では変化させることのできない自律神経をコントロールする方法としてまとめられました。TREは脳神経に直接働きかけができるように設計されたワークです。ippon blade®も本能を目覚めさせることができるようにデザインされています。

これらの方法によって、多角的に身体感覚(神経)を通して感情にアプローチし、健やかさを取り戻していきます。

無理に許そうとしなくても……:気づいたら手放していたという体験

これらの身体感覚を通したワークやエクササイズを継続していくと、ある時ふと氣づくことがあります。

ずっと赦せなくて、思い出すたびに悔しくて泣いてしまうような過去の出来事に対して、心が「もういいや」と自然と手放していた、ということに。

それは、無理に赦そうと思わなくても、すでに赦してしまっているという、変化です。

許しがもたらす心の変化:穏やかさと安心感

このようにして赦しがおこると、自分の中の感情が静まり、心にスペースが生まれます。

その空いたスペースに、本来の穏やかさや安心感が戻ってきます。そして、この状態こそが、「癒された状態」といえるのではないでしょうか。

「慈悲」は自分の心を平穏にするための術

次に、「慈悲」について考えてみましょう。

慈悲の瞑想とは?:他者の幸せを願う意味

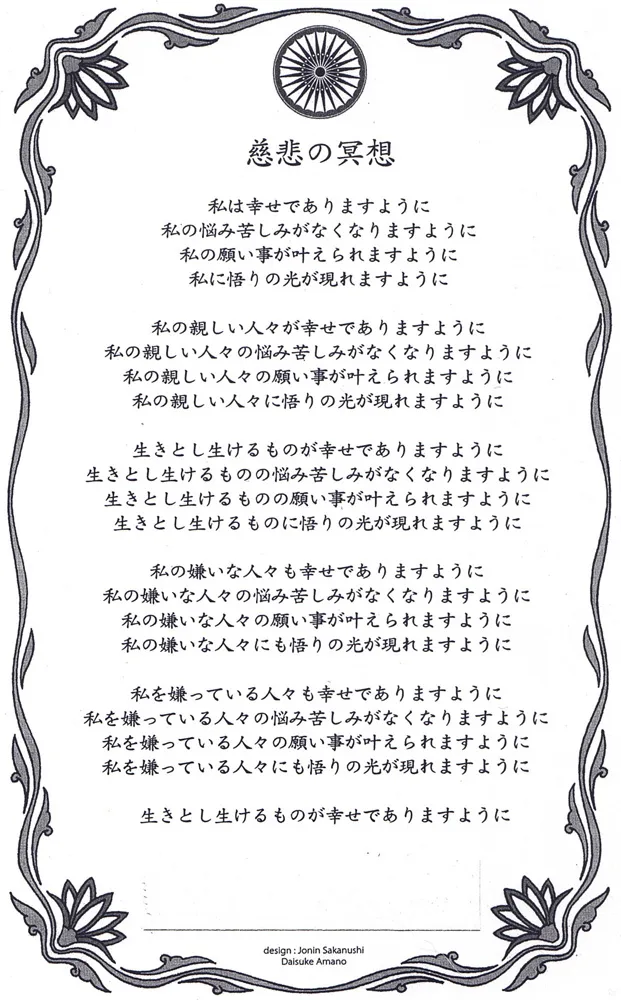

慈悲の冥想というのは聞いたことありますか?

日本テーラワーダ仏教会で教えられている祈りの冥想です。ここでは、自分や親しい人が幸せであるようにと祈る以外に自分が嫌っている人や、自分のことを嫌っている人々も幸せであるようにと祈ります。

私は幸せでありますように

私は幸せでありますように。

私の心に現れる悩み、苦しみが徐々に消えていきますように。

怒り、嫉妬、憎しみの感情は人の心を苦しめます。

苦しみである怒り、嫉妬、憎しみが、私の心に起こりませんように。

慈悲の瞑想についての詳細や、フレーズ全文についてはこちらをご参照ください。

右に並べてある画像は、ワタシが随分前に慈悲の冥想を学んだときにいただいたフレーズです。現行のものとはだいぶ違っているのですが、学んだという思い入れもあってか、右側のシンプルなものの方がお気に入りです。

嫌いな人の幸せを願うことの抵抗:心の葛藤

最初は、「私が嫌いな人や私を嫌っている人が幸せになりますように」と祈ることは、たとえ言葉の表面上だけであっても、抵抗があると思います。心の中が、まるで凸凹したように感じるのではないでしょうか。

全ての生きとし生けるものへの気づき:慈悲の深化

そのため、これを教えているテーラワーダ仏教会でも、決してそう思えないのなら、無理はしなくてもよいと言われます。けれど、瞑想を続けるうちに、自分が嫌いな人や自分のことを嫌いな人たちさえ、同じ「生きとし生けるもの」という認識が自然と育まれていくのです。

慈悲もまた自分のため:心の平穏を取り戻す

この慈悲の心も、先に述べた赦しと同様に、誰かのためではなく、自分の心が平穏になるために重要です。

まとめ:許しと慈悲は自己解放と癒しへの道

ここまで読んでいただけたら、冒頭の「赦しと慈悲は人の為ならず。」という言葉の意味がお分かりいただけたでしょうか?

つまり、赦しとは、過去の感情の重荷から自分自身を開放するための最大の自己癒しの方法であり、慈悲とは、他者への思いやりを通して、自分の心を平穏に保つための方法なのです。一見、他者のためにみえるこれらの行為は、実は自分自身を深く癒し、より自由な心へと導いてくれるのです。

よかったら、ここにまとめたものの何か一つ実践してみませんか?